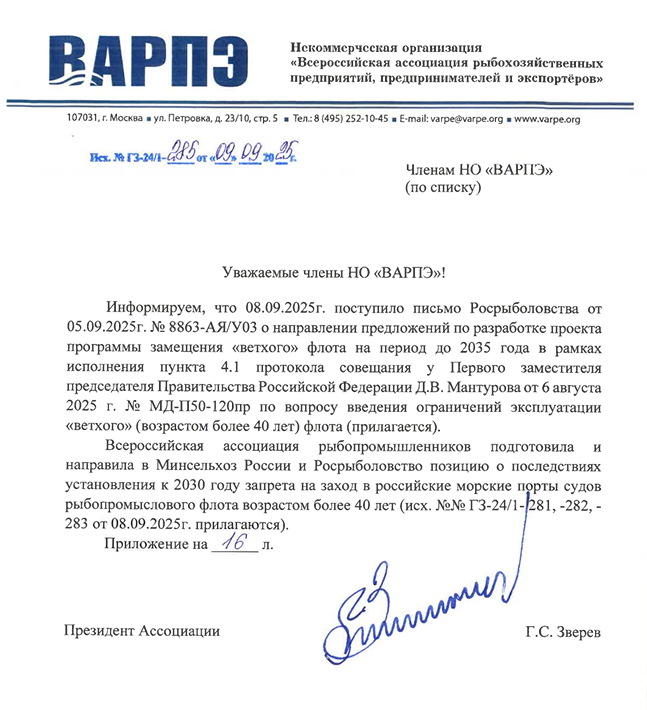

В августе 2025 года у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. В. Мантурова состоялось совещание по вопросу введения ограничений эксплуатации «ветхого» флота. Да, именно так — слово «ветхий» почему-то закавычено. Может быть потому, что в Кодексе торгового мореплавания отсутствует такое понятие как ветхий флот, а может из других соображений.

Судостроители против «ветхого» флота

Основная и единственная мысль инициаторов мероприятия звучала так: «обеспечение национального суверенитета в области судостроения и необходимость введения для судовладельцев существенных ограничений». Участвовавшие в обсуждении представители федеральных министерств и ведомств принципиально поддержали судостроительный бизнес. Чиновникам поручено разработать программу замещения «ветхого» флота на период до 2035 года, подготовить и согласовать предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части введения поэтапного, с конечным сроком 1 января 2030 г., запрета допуска в морские порты Российской Федерации российских и иностранных судов возрастом более 40 лет. Руководителей отечественной рыбной индустрии на совещание не пригласили, их мнение по данному вопросу не спрашивали. От имени рыбаков принципиальную поддержку судостроительной инициативе выразил чиновник аграрного ведомства.

Учитывая объёмы и географическое распределение сырьевой базы, а также численность и специфику отечественного рыболовного флота, эта «кабинетная история» вызвала настоящий шок в рыбном хозяйстве России.

500 судов на иголки

В настоящее время в Российской Федерации морскую промысловую деятельность осуществляют порядка 1 тысячи судов, дающих в отраслевую систему мониторинга судовые суточные донесения. Эти производственные мощности (фактически плавзаводы) ежегодно добывают (вылавливают) 5 миллионов тонн водных биологических ресурсов. На судовых фабриках изготавливают миллионы тонн пищевой рыбной продукции, обеспечивая устойчивость внутреннего рыбного рынка. К 2030 году под предлагаемый запрет на допуск в российские порты одномоментно попадает не менее 500 судов рыбопромыслового флота. В связи с этим возникает практический вопрос. Куда зайти этим судам после 1 января 2030 года? Сразу с промысла брать курс на Бангладеш на утилизацию или затопить флот в море? Для тех, кто не в курсе, последнее технически и организационно довольно сложная затея. Более того, это станет своего рода сенсацией мирового масштаба.

Общее состояние рыбацкого судостроения

Авторы административной новеллы ставят рыбакам задачу. На замену принудительно снятым с эксплуатации пяти сотням крупнотоннажных и средне-тоннажных рыбопромысловых судов, для удержания ежегодного уровня общероссийской добычи (вылова) водных биоресурсов нужно построить на отечественных верфях как минимум 300 новых бортов, которые, предположительно будут экономически эффективнее. Звучит красиво. Однако, в реальности жизнь устроена не так просто. Подавляющее большинство судовладельцев-заказчиков, основываясь на собственном опыте скажет, что в нынешних условиях сделать за пять лет такое количество супер-траулеров, сейнер-траулеров, ярусоловов и иных типов рыболовных судов практически невозможно. Даже при самых благоприятных условиях для этого понадобится более четверти века.

Доказательство этому — результаты первой попытки судостроительного лобби внедрить в законодательство о рыболовстве схему «квоты под киль». С 2018 года, то есть через 8 лет реализации данной идеи, построено всего 47 судов — чуть более 40% от планируемой численности нового рыболовного флота. Средняя продолжительность строительства одного изделия составляет почти 5 лет. Рост стоимости судна по отношению к первоначальной поражает воображение и напрочь обнуляет экономические мечты судовладельцев. Имеются основания полагать, что по схеме «квоты под киль» до 2030 года будет достроено максимум 50 судов. Итого за 13 лет отечественные верфи изготовят для рыбаков примерно 100 «килей под квоты».

Цена вопроса

На упомянутую выше затею рыбопромышленники уже потратили астрономические суммы, в результате чего кредиторская задолженность рыбного хозяйства в 2025 году перевалила за 1 триллион рублей. Теперь правительству предлагается «дожать ситуацию» — вывести из эксплуатации 50% производственных фондов рыбодобывающей индустрии. Вместо этого построить как минимум 300 новых рыбопромысловых судов.

Основываясь на ценовой реальности отечественного судостроения несложно посчитать, во что это выльется. С учетом стоимости кредитных ресурсов, даже прогнозируя в перспективе некоторое снижение, в течении строительства этих объектов общая сумма долга рыбной отрасли может достичь четырёх триллионов рублей. В случае принятия государственного решения о выводе из эксплуатации после 1 января 2030 года 500 рыбопромысловых судов и начале строительства нового флота, основываясь на показателе сальдированного финансового результата отрасли в 2024 году (92,4 млрд рублей), а также динамике уровня цен на рыбу можно констатировать следующее. Рыбодобывающим организациям России придется 30 лет отрабатывать долги банкам, забыв о текущем благополучии и каком-либо социально-экономическом развитии. Странно, что чиновники столь высокого ранга не понимают, что такая гигантская финансовая ноша не по силам небольшой отрасли пищевой промышленности, удельный вес которой в ВВП России составляет 0,3%. Результат эксперимента может быть печальным.

Безопасность мореплавания

С точки зрения мореплавания идея списания части флота рыбной промышленности по критериям возраста судов не выдерживает профессиональной критики. Данная инициатива игнорирует национальную и международную нормативную правовую базу требований к эксплуатации морских судов.

В настоящее время российский флот, имеющий допуск к осуществлению морского рыболовства, находится в надлежащем, технически исправном состоянии, соответствует национальным и международным стандартам безопасного плавания и сохранения человеческой жизни на море. Все суда, судовые механизмы, оборудование, устройства, снабжение и материалы, холодильные установки, грузоподъемные устройства находятся под регулярным государственным техническим наблюдением и проходят освидетельствования на соответствие требованиям международных договоров Российской Федерации. Значительная часть судов прошла полную модернизацию с заменой главных и вспомогательных двигателей, а также тралового, навигационного, рыбопоискового, грузового и производственного оборудования. Есть супер-траулеры 1993 года постройки, которые сегодня являются мировыми рекордсменами по вылову рыбы.

Ежегодная отраслевая статистика аварийных случаев не показывает существенного ухудшения технического состояния флота рыбной промышленности.

Что будет с рыбой

Попытка реализации в законодательстве запрета на эксплуатацию рыбопромысловых судов старше 40 лет поражает своей глупостью и должностной безответственностью. Очевидно, что это приведет к резкому сокращению объемов российской добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Охотском, Беринговом, Японском, Баренцевом, Норвежском, Чёрном, Азовском, Каспийском и Балтийском морях, а также в международных и открытых районах Мирового океана. Результатом станет уменьшение поставок на внутренний рынок самых массовых видов рыбы (минтай, сельдь, скумбрия, путассу, мойва, сардина, сайра и др.). Это неизбежно толкнёт вверх цены на отечественные рыбные товары и приведёт к увеличению иностранной рыбной продукции на российском прилавке. Снижение производственных объемов в морском рыболовстве негативно отразится на показателях российского продовольственного экспорта.

Хаос

Глядя на происходящее, следует сказать, что при всём уважении к коллегам из соседнего цеха, рыбопромышленники в последние 8 лет на своём опыте убедились в особенностях отечественного судостроения. По факту оно не справляется с задачей и просит очень много денег. А денег у рыбаков уже нет. Теперь лоббисты решили применить к рыбакам очень грубый приём и публично агитируют чиновников.

В этой связи хотелось бы заметить, что административный волюнтаризм к добру не приведёт, а методы запретов для одних предпринимателей в интересах других — это плохие методы. Такие откровенные формы лоббизма на уровне правительства страшны тем, что они подрывают доверие к институтам власти, создают хаос в хозяйственной деятельности, а за хаос платят все граждане.